第一次见到化学与生命科学系06级本科班学生刘凤喜的人,都会被他的坚强震撼着,被他的精神打动着。

每天清晨,离上课还有近一个小时的时间,刘凤喜就开始借助板凳“挪移”在向教室的路上。他双手握着一只小板凳,先“挪”过两个台阶,然后再用力将一只脚向前挪动,就这样“挪”一次板凳,“移”动一次身体地前进着。宿舍离教室大概两百米,有宿舍到路口的台阶,有到教学楼的楼梯,他用了十几分钟的时间,而同学们一般只要3—5分钟。每天,他都要数次反复地“走”在这条道路上。

支撑刘凤喜的是一只长约30公分、宽10公分、高70公分的板凳,那是父亲刘文春在他考上大学时又专门给他做的,家里的十几条板凳早已磨的高低不平了。为了做板凳,父亲可费了一番心思,板凳高了没法用力,低了躬下身子也不行。虽几经测量,但做出的第一个板凳还是不合适。

挪移的时候,刘凤喜只能一条腿触地,其余的他只好借助双手和板凳的两只腿来支撑起整个身体,这样他就无法正面行走,只能侧着身子。虽然在宿舍到教室路上走了近一年,但每次还是有人向他投来注目礼。

他“挪移”时只用板凳的两条腿,所以板凳的四条腿磨的很光滑了。从有走路欲望的那一天,他自己也记不清用过了多少条板凳。就是像这样或大或小的板凳支撑了他度过了童年,上完了中学,走进大学。

不幸:无法预测

刘凤喜是安徽省利辛县中町镇人,10个月大时,因发烧引起的小儿麻痹症,花光了他家里所有的积蓄,也没能使他站立起来,且腰部以下严重畸形。最后,双腿长短粗细不一,大概也只有成人的手腕粗,左腿没有了知觉。

3岁的一天,父亲看到他摸索着家里的板凳有站起的意愿,木匠出身的他就给儿子做了一个更为适合的小板凳。无数次的摔打,刘凤喜终于能够用双手的力量站立了起来。曾有段时间,家人总觉得这不是走路,就给他做了副拐杖,但由于腰的无力最终没能成功。

刘凤喜10岁才开始上小学,由于贫穷,5年级没上完,就辍学了,那年他已经15岁。但朴实的父母觉得不上学对农村人来说是没有出路的,尤其是对肢体2级残疾的刘凤喜。就在那年,当地一位学生考上了大学的消息也刺激了在家玩耍的刘凤喜。于是,一年半后,刘凤喜回到学校,重读5年级。

6年中学,刘凤喜一直名列前茅。

学习:决不放弃

在校园,见过他的人,都给过他注目,刘凤喜说:“没有谁是恶意的。”

有次,刘凤喜去学校机房上机,他推门进去的时候,许多同学都停下来拉来凳子站立起来看他,他很从容,他说:“我也已经习惯了,我觉得自己和他们没什么两样,除了不能跑之外。”

6年的中学,他已经学会独立生活,父亲给他做的板凳,除了可以帮助他“走路”,也可以帮助他洗衣服———他把脸盆放在板凳前,整个身体趴在板凳上。

但两件事让刘凤喜还是感觉到了自己和别人不一样。一次是大学的第一堂课,看到同学们在操场上穿着迷彩服进行训练,他羡慕不已,只好坐在操场边上默默地看着。

另外一次是不久前,班级到琅琊山进行植物分类实践教学,班干部告诉他说他不能去,他当时就急了,但很快就冷静下来———他真的无法在丛林中穿梭。同学们走了,他在宿舍拿着《植物学》书,感到从没有过的失落,不是因为身体,而是因为老师说,这是书本上学不到的东西。

此后,每当刘凤喜“挪移”在校园的时候,他总是很留意脚下、身边的花草树木,细数着他们的生长,谨记着它们的模样。

他很珍惜自己的学习机会,上课的时候,从来都是坐在第一排的位置。生物实验时间比较长,有时候都是两、三个小时,还需要弯着身子,但腰部本就变形且柔弱的他从来没有耽误过。在得知记者要采访他,他说不要耽误太多时间,还有几个实验报告没写。

老师介绍说,除了英语,刘凤喜每门功课都在80分以上,许多都是90多分。由于基础比较薄弱,他的英语每次都勉强及格,这让他很烦恼,所以每天早晨他都起早读英语。

亲情:谨记一生

上大学刘凤喜是第一次长时间地离开家。偶尔想家的时候,他想起最多的是在常州打工的父亲,想起父亲给自己做板凳的情景,想象父亲在外打工的样子。偶尔父亲来电话,说得最多的就是问钱剩的多不多,而他总叮嘱着父亲不要抽太多的烟,每次他还想表达一下东西,但都不知道该怎么说出口。

刘凤喜从没乱花过钱,每个月的生活费还花不到120元。他的学费和生活费都是父亲在外面打工挣的,这个学期带了900多块钱,除去3个月的生活费、买了两件衣服,现在还剩下500元。

每天的早饭,都是室友们从食堂给他带的,或者两个包子或者两个饼,就白开水;中午和晚上,也是食堂里最便宜的饭菜。

他是个很自强的人,班主任每次问他有没有什么困难,他总是摇头。笔者第一次见他时,他穿着一件看上去很旧的裤子,一件老式的夹克衫;再次见到他时,他穿着牛仔裤。“没春秋天衣服换洗”,他说,“是寝室长骑自行车带着他到街上去买的。”

刘凤喜说他很感激家人,他们不但没有抛弃他,而且给他鼓励他支持他考上大学。有次他问母亲当初为什么不把他扔掉呢,那样不就没负担了么?母亲说他傻。儿是娘的心头肉啊!

校园:并不孤独

2006年高考选择志愿的时候,刘凤喜填报了一所农业大学,这也是他唯一的志愿,他对自己有着清醒的认识———身体的高度残疾,他觉得大学毕业自己工作恐怕也会困难,学个农学的专业,学门技术到时候可以回家与父老进行养殖。

但他以一分之差没能如愿,最终以高出本科线14分的成绩录取到滁州学院生物技术专业。“如果换了一个专业,恐怕只能复习再考了。”他说。

前不久,他在网上看到安徽科技学院的几个大学生在小岗村自己养殖蘑菇创业事迹,感到非常高兴,他说也许给他提供了经验。

刘凤喜说,在他的生命中,除了家人还有很多给他帮助的人。12年的求学中,他有过许许多多的伙伴,没有他们他帮助,他的生活学习会很艰难。

他现在的伙伴是班级的同学和比他早一届同专业的5位师兄,来报到的时候,我院得知他的情况,把他分在3楼的宿舍调到1楼,替他申请了国家贷款和国家助学金。

每天上学,都是班级的同学替他拿书送书,最让他过意不去的是碰到下雨的日子,由于他侧着身体走路,给他打伞的同学总是淋一身的雨。

最让他感激的还是宿舍的5位师兄,他不便出行,唯一的爱好也就是没事的时候下下象棋。而他们有时间就留在宿舍陪他下下棋,还经常为他打饭。特别是寝室长王云雷,经常骑着自己的那辆破“宝马”带他出去上街、或在校园逛逛。

刘凤喜第一次出去就是王云雷骑自行车带他的,那天下午他们来到滁州市的城西水库,第一次见到那么大湖面的刘凤喜感到从没有过的舒畅。夕阳下,他扶着板凳站立起来,看着远方的湖面,开心地笑了。

那么多人的关爱和帮助,刘凤喜感到特别幸福,本来就很自信乐观的他对未来充满信心。现在,他已打算考本专业研究生,还说,虽然用板凳“挪移“的很慢,但希望能走的更远。

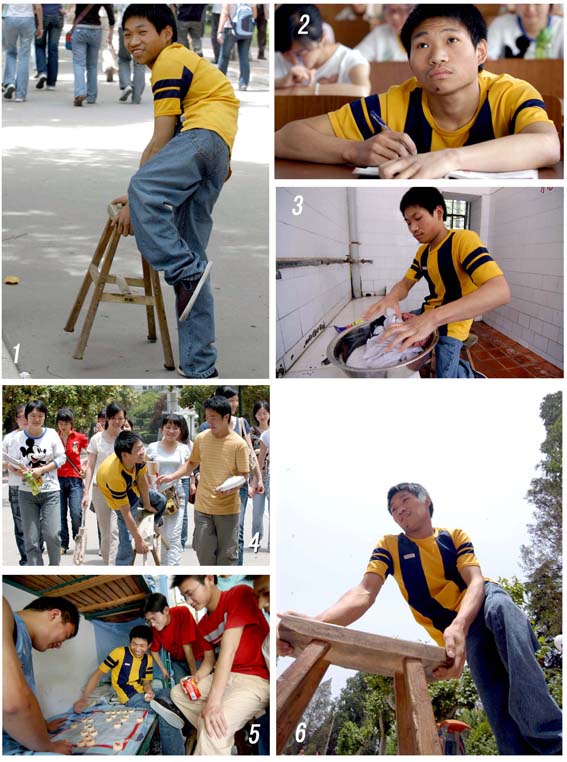

图1:刘凤喜在板凳的帮助下往教室走去。

图2:刘凤喜很珍惜大学的学习机会,上课非常认真,他的学习成绩在班上名列前茅。

图3:生活中,作为拐杖的板凳有时也能成为刘凤喜的真正“座骑”。

图4:刘凤喜与同学们一起走在放学的路上。

图5:与同学对弈是刘凤喜课余时间最开心的事情。

图6:刘凤喜对未来充满信心。