第二次党代会以来,学校大力实施“科研兴校”战略,制定“滁州学院‘十三五’科技工作规划”,着眼于服务地方经济建设,大力加强科技工作,建立和完善科研工作体系和激励机制,加大科研投入,加强团队建设,在科研条件、科研立项、科研经费、科研成果等方面均取得了显著成效,学校科研水平跃上了一个新的台阶。学校获批安徽省地方应用型高水平大学建设单位,地理学获批安徽省“双一流”建设国内一流学科(B类),“安徽地理信息集成应用协同创新中心”获批省级“2011协同创新中心”,“江淮分水岭生态环境与区域发展研究中心”获批安徽省高校人文社会科学重点研究基地,彰显了学校整体科研实力,为实现学校事业又好又快发展奠定了坚实基础。

科研环境不断改善

2013年以来,学校相继制(修)订了《科研机构管理办法》《重点学科建设管理办法》《鼓励在职教职工、在校学生创新创业促进科技成果转移转化实施细则》《科学研究成果奖励办法》《科研工作量计算办法》《学术讲座等活动管理办法》《科技经费管理办法》等18个科研管理文件,这些文件的出台起到了良好的导向和激励作用,加强了科研管理和科研服务的规范性,充分调动了广大教师从事科研的积极性,有力促进了科研工作的深入开展。在加强科研管理的同时,学校不断加大科研条件的软硬件建设,加强科技文献数据库和电子图书等信息资源配置,加快推进校园信息化建设,方便师生开展学习与科学研究工作。

科技整体实力不断提升

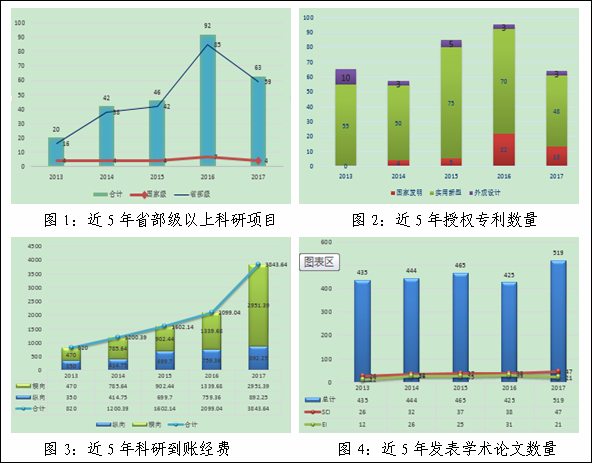

五年来,学校科技工作呈现出良好发展态势,科研项目渠道不断拓宽,立项层次不断提高,数量和经费不断攀升。承担省部级以上科研项目263项,其中,国家自然科学基金项目19项、国家社科基金项目4项;省级高校自然科学、人文社科项目等市厅级科研课题332项。获得国家授权专利359项,发明专利44项,省部级科技成果奖6项, 其中,国家科技进步奖二等奖1项。4项成果通过省科技主管部门鉴定;2项国家发明专利得到转化。在各类学术期刊发表论文2288篇,其中被SCI、SSCI、EI收录296篇。科研到账经费由2013年的820万元,到2017年达到3843.64万元。

科技创新平台建设成效显著

紧紧围绕地方产业结构的调整,合理设置学科专业,加强平台建设。2014年遴选了5个校级重点学科和4个重点建设学科,2017年遴选了6个校级重点学科和13个规划建设硕士点。“安徽地理信息集成应用协同创新中心”获批省级“2011协同创新中心”,“江淮分水岭生态环境与区域发展研究中心”获批省人文社科重点研究基地,“安徽省大学生思想动态分析研究中心”获得省高校思政理论课建设工程立项。获批“安徽省热敏性物料加工工程技术研究中心”,并依托该中心获批设立安徽省博士后科研工作站,“安徽省地理信息智能感知与服务工程实验室”获批安徽省工程实验室,地理学获批安徽省“双一流”建设国内一流学科(B类)。围绕服务地方经济社会发展,组建并获批了“滁州市特色农产品深加工工程技术研究中心”等9个市级工程技术研究中心,与滁州市和合肥工业大学共建滁州食品加工研究院,与中国家电研究院共建“创新设计联合实验室”,成立了安徽省高分辨率对地观测系统数据产品与应用软件研发中心、物联网与大数据技术研发中心等校级科研机构。加强欧阳修研究中心、城镇化与新农村建设研究所、凤阳花鼓音乐研究所等校级科研平台建设。搭建了服务地方经济社会发展的创新平台框架。地理信息集成、农产品质量与安全、物联网工程等一批兼有教学和科研功能的实验室相继建成,大大改善了科研条件。

专家论证我校省级2011协同创新中心建设项目

滁州市食品加工研究院在我校成立

服务地方的能力不断提高

学校秉持优势互补,合作共赢的原则,制定相关政策,搭建合作平台,积极推动教师发挥自身智力优势,走出校园,走向社会,走进企业,开展产学研合作等社会服务。学校先后与滁州市、全椒县、琅琊区、明光市、南谯区、金寨县、凤阳县、岳西县等签订了校地战略合作协议,进一步拓展了与地方政府合作的空间。2013年9月,学校加入滁州市人民政府与合肥工业大学产学研合作战略联盟,2015年与滁州市政府签订了战略合作协议,进一步拓展了与地方政府和知名高校全面合作的空间,2017年与滁州市民政局、中国科学院合肥智能机械研究所签约共建滁州大健康与养老产业研究院。连续多年在寒暑假开展“教授博士进企业”活动,鼓励高层次人才充分发挥专业和学科优势,围绕滁州六大支柱产业和战略性新兴产业发展的重点领域和关键技术,推动产学研合作深入开展。

我校与岳西县人民政府签订县校合作框架协议

五年来,学校先后与400余家企事业单位建立了实质性的合作关系,签订产学研合作项目500多项,到账经费达6449万元。教师开展应用型研究水平和服务地方能力得到大幅提升。

图5:近5年横向项目及到账经费

此外,学校深入开展百名教授博士进百家企业活动,选派356名中青年教师赴企事业单位挂职锻炼,遴选省、市科技特派员20余人次深入基层、服务企业。为滁州市职工创新创业培训、技能培训4000余人次。

服务地方影响力不断扩大

通过深入推动教师开展产学研合作,学校服务地方的影响力不断彰显,有些项目取得了显著的经济社会效益,在社会上产生了良好的反响。如信息学院王涛博士负责的消防物联网与公共安全实验室与明光浩淼安科技股份公司,合作研发的“互联网+智慧消防车辆全生命周期服务系统”,受邀参加第十七届国际消防设备技术交流展览会。在习近平总书记2016年视察安徽期间,其研发的科技强警项目成果“消防无人机”作为安徽省公安厅十项科技创新成果之一向总书记作了展示。地信学院汪俊教授领衔的“超大规模三维测量与处理”专业人才团队,以政府为引导,以学校为依托,以项目为抓手,利用无人机高分辨率航拍技术,积极为六安、安庆等地的革命老区开展宅基地腾退整治复垦的测绘与复垦方案编制工作,目前已为金寨县带来100 多亿元的收益,有效支持了地方政府脱贫攻坚工作,取得了显著的经济社会效益,得到了自然资源部和有关县委县政府的高度赞扬。

安徽省副省长谢广祥在我校调研指导科技工作

科教融合能力明显增强

五年来,学校积极组织学生参加各级各类学科竞赛,共获省级以上奖励1596项,其中,国家级奖项160项,有15人次获得全国大学生地理信息应用技能大赛特等奖和全国CATICS大赛、大学生英语竞赛、大学生GIS软件开发竞赛、机器人大赛暨RoboCup公开赛、金融精英挑战赛等一等奖,47项获得全国信息技术应用水平大赛、中国大学生计算机设计大赛、全国大学生服务外包创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、智能车竞赛等技能大赛等二等奖。学校鼓励学生参加各类科技活动,207项获得国家级立项,618项获得省级立项,91项成果获批专利。学生专业知识的获取、学科竞赛成绩的取得、科技创新能力的显现等,都得益于教师科研水平的提高,得益于科研对教学的促进作用。