7月15日至22日,滁州学院文学与传媒学院的一支大学生社会实践团队,带着“文旅融合视角下地方非遗文化的创新传承与传播”的课题,深入黄山市瞻淇村,开展了一场沉浸式的“三下乡”非遗探索之旅,解码这项古老技艺的传承密码与发展新路径。

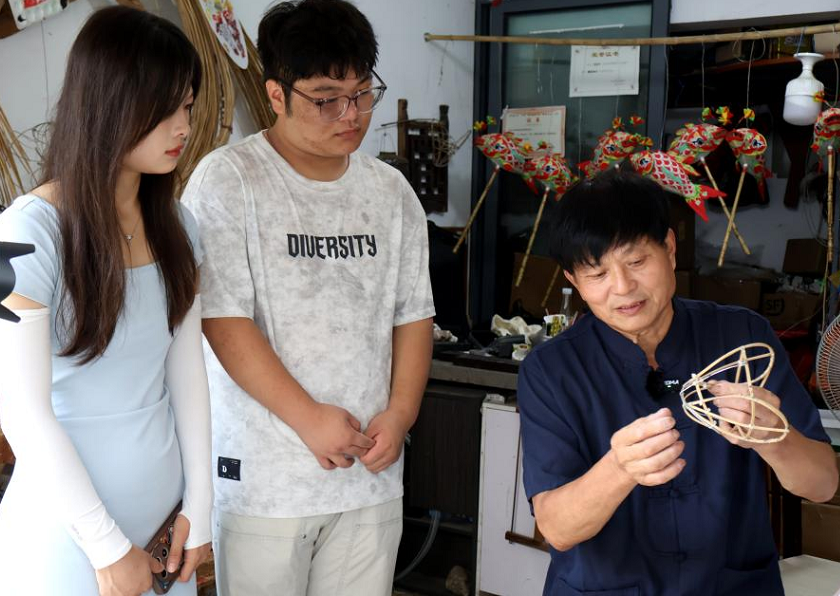

匠心对话:指尖传承的温度。调研的核心是与非遗传承人的深度交流。年过六旬的汪观海老人谈起鱼灯,眼中满是珍视:“这是老祖宗留下的念想,几百年的村史都藏在这灯里。”传承人汪近午则更关注当下,他一边向学生们展示扎架、糊纸、绘彩的精湛工序,一边感慨:“看着简单,光竹架绑扎就有十几种手法,马虎不得。”而鱼灯表演队长郑冬蛟则道出了另一份坚守:“一场游行两小时,步调、鱼嘴开合、鱼尾摆动都要精准配合,差一点就没有‘活鱼游水’的神韵了。”这份对细节的极致追求,让学子们深受触动。

文旅融合:让“活鱼”游向更广阔天地。如何让鱼灯不只是节庆的昙花一现?当地文旅平台负责人给出了答案:“我们正努力让它成为村里的‘常驻名片’。”通过打造“鱼灯文化节”“非遗体验工坊”等项目,游客不仅能亲手制作简易鱼灯,还能参与震撼的夜间鱼灯游行。这些举措吸引了超万名游客,带动了当地民宿、特产销售增长近三成。来自广东的游客杨女士兴奋地说:“鱼灯在夜里仿佛活了过来,配上这古村氛围,太有生命力了!一定要推荐给更多人!”

青春赋能:调研成果点亮传承新路。本次“三下乡”实践,不仅是新闻传播理论的生动应用,更是青春智慧赋能非遗探索传承的积极探索。学子们通过系统整理传承人口述史、深入分析文旅融合案例,为瞻淇鱼灯梳理出切实可行的“技艺标准化传承+ 数字化传播 + 体验式旅游”融合创新路径。“我们希望能把调研成果转化为具体方案,让瞻淇鱼灯的美被更多人看见。”团队负责人满怀期待地表示。

此次滁州学院文传学子的三下乡之旅,体现了新时代大学生深入基层、服务社会的责任担当。通过走进瞻淇、触摸鱼灯,青年学子们不仅亲身体验了中华优秀传统文化的博大精深,更运用所学知识,为非遗的活态传承与创新发展贡献了青春智慧。